Notules dominicales de culture domestique n°212 - 5 juin 2005

DIMANCHE.

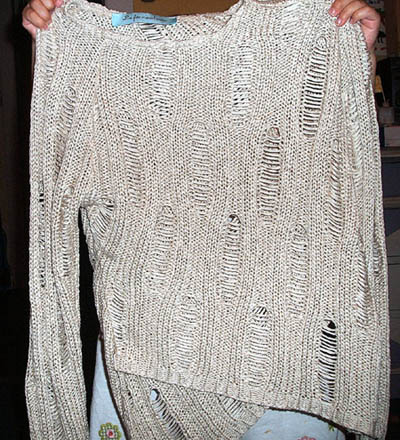

Vie familiale. Mon cadeau de fête

des mères est une sorte d'hommage au Père Noël est

une ordure.

Vie

électorale. "Je ne puis que dire; il me passe tant

de oui et de non par la tête, que je ne sais auquel entendre."

(Marivaux, La double inconstance, Acte II, scène 11).

LUNDI.

Vie scolaire. Lucie excursionne avec

sa classe jusqu'au Haut-Koenigsbourg qui fut aussi, je crois, la destination

de mon tout premier voyage scolaire. C'est l'occasion de souligner l'exceptionnelle

longévité du dernier instituteur en date, en poste depuis

le mois de février. L'indéboulonnable s'appelle Monsieur

Heck. Entre nous, on l'appelle le Père Heck, ce qui n'a, bien sûr,

rien de désobligeant.

TV. State of Play (série,

Paul Abbott, G.-B., 2004 avec David Morrissey, John Simm; saison 1, épisodes

1 & 2, diffusés sur Canal + le 26 mai 2005).

La mort de l'assistante d'un député en vue donne lieu à

une course poursuite entre la presse et la police britanniques.

Il ne s'agit pas à proprement parler d'une nouveauté, la

série ayant été déjà diffusée

(et ratée par nos services) en automne dernier. L'intrigue apparaît

diablement compliquée : à côté, un épisode

de P.J. ressemble à une version édulcorée de Oui-Oui

au pays des jouets. Compliquée mais stimulante, avec des révélations

soigneusement dosées. Le beau rôle est donné aux journalistes

à côté desquels les policiers apparaissent bien patauds.

L'interprétation est parfaite, comme dans toutes les séries

britanniques, et les prochains épisodes sont attendus avec impatience.

Courriel. La Belgique compte une nouvelle

abonnée aux notules.

MARDI.

Vie scolaire. Visite du camp de concentration

du Struthof avec deux classes de troisième de bonne tenue. C'est

une première pour moi. Malgré la proximité du site,

je n'ai jamais tenu à y aller auparavant, redoutant sa charge émotionnelle.

Courriel. Jean-Jacques Lefrère,

co-directeur de la revue Histoires Littéraires et du Colloque

des Invalides, me propose d'intervenir lors de la prochaine séance

dudit colloque et de collaborer à ladite revue. C'est un peu comme

si on invitait le SAS à venir jouer en Ligue des Champions.

MERCREDI.

Cinéma. Travaux (Brigitte

Roüan, France, 2005 avec Carole Bouquet, Jean-Pierre Castaldi, Aldo

Maccione, Alvaro Llanos, Carlos Gasca, Alejandro Pineros, Lassina Touré,

Geovanny Tituana, Shafik Ahmad, Giulia Dussolier).

Une avocate spécialisée dans la défense des sans-papiers

entreprend la rénovation de son appartement et embauche, pour ce

faire, des étrangers en situation plus ou moins régulière.

Brigitte Roüan réalise une belle performance en ressuscitant

Aldo Maccione et Jean-Pierre Castaldi, dont la carrière cinématographique

n'a pas toujours révélé les traits les plus subtils,

et en les plaçant face à Carole Bouquet dont les talents

comiques étaient jusqu'à maintenant restés très

discrets. L'autre réussite consiste à ne pas plomber le

film avec le message humanitaire qui le parcourt. Les immigrés

employés par l'avocate sont peut-être sympathiques, ils forment

avant tout une belle brochette de bras cassés pour qui la rénovation

d'un appartement consiste essentiellement à donner des coups de

masse dans tous les azimuts. Les travaux intérieurs, qui constituent

déjà un cauchemar quand ils sont réalisés

dans les règles, tournent vite à l'apocalypse et donnent

lieu à une comédie débridée pleine de rythme

et d'intelligence contrairement à ce que pouvait laisser supposer

la bande-annonce. Autre atout : le film dure une heure trente, le format

idéal qui évite tout délayage.

JEUDI.

TV scolaire. 20 000 lieues sous

les mers (20 000 Leagues Under the Sea, Richard Fleischer,

1954 avec Kirk Douglas, James Mason, Paul Lukas, Peter Lorre; DVD Walt

Disney Home Entertainment).

L'adaptation du roman de Jules Verne donne lieu à une succession

de vignettes sans véritable unité de ton. James Mason campe

un Nemo crédible et ténébreux à souhait, pendant

que le rôle du professeur Aronnax est réduit pour laisser

la part belle à Ned Land, interprété par Kirk Douglas.

Un peu d'action, de bons effets spéciaux (la pieuvre géante),

quelques chansons, deux doigts de Cousteau, beaucoup de scènes

bavardes et surtout Peter Lorre en couleurs, ce qui est rare.

Courrier. J'envoie des coupures à

Y et à AZ et souscris à un prochain ouvrage sur Perec.

TV. State of Play (série,

Paul Abbott, G.-B., 2004 avec David Morrissey, John Simm; saison 1, épisodes

3 & 4, diffusés sur Canal + le soir même).

VENDREDI.

Courriel. Poursuite de l'échange

avec Jean-Jacques Lefrère. Ma contribution à la revue Histoires

littéraires prendra la forme d'une chronique trimestrielle

assortie d'éventuelles interventions dans la rubrique "Livres

reçus". J'ai l'impression d'entrer au gouvernement.

TV. La Chienne (Jean Renoir,

France, 1931 avec Michel Simon, Janie Marèze, Georges Flamant;

DVD Le Cinéma du Monde).

M. Legrand, un homme effacé et malheureux en ménage, s'éprend

d'une prostituée qui profite de lui sans scrupules.

La composition de Michel Simon, sur un mode pathétique qu'il retrouvera

plus tard chez Julien Duvivier (Panique, 1946) est d'autant plus

remarquable qu'il est entouré de comédiens et de comédiennes

incroyablement mauvais. Le film souffre aussi d'un montage qui manque

singulièrement de rythme, avec des fondus au noir interminables.

Jean Renoir rend ici hommage à son père avec le personnage

de Legrand, peintre amateur, et traite sur le mode satirique le monde

des marchands et des critiques d'art.

SAMEDI.

Vie familiale. Alice participe à

son premier raout anniversaire chez un jeune mais déjà fervent

admirateur.

Invent'Hair. Ma collection s'enrichit

de deux salons parisiens, Olive Hair et Volt'hair (boulevard... Voltaire),

envoyés par BV.

TV. In My Country (Country

of My Skull, John Boorman, G.-B.- Irlande, 2003 avec Juliette Binoche,

Samuel L. Jackson, Brendan Gleeson, Menzi 'Ngubs' Ngubane; diffusé

sur Canall + en juin 2005).

Une journaliste blanche sud-africaine et un envoyé spécial

noir du Washington Post suivent les audiences de la commission Vérité

et Réconciliation qui, en Afrique du Sud, visent à apaiser

les ressentiments raciaux à la fin de l'apartheid.

C'est l'exemple typique du film qui se veut tellement irréprochable

et inattaquable qu'on a envie de lui tirer dessus à boulets rouges.

Dans une Afrique du Sud de haut folklore où les Noirs polyphonisent

au moindre prétexte, les Afrikaners se succèdent devant

la commission pour avouer leurs crimes, espérant l'amnistie. Sentiment

de culpabilité de l'héroïne, elle-même Afrikaner,

sentiment de révolte chez son confrère noir, mais bien sûr

naissance et croissance d'une idylle. Le summum est atteint avec une scène

qui voit un enfant noir tomber dans les bras du meurtrier de ses parents.

Une simplification à l'extrême qui ne sert pas le propos,

pas plus que l'interprétation larmoyante de Juliette Binoche. A

fuir.

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°213 - 12 juin 2005

DIMANCHE.

Vie au grand air. Premier dimanche

à Saint-Jean-du-Marché. J'y mets en boîte les huit

heures que France Culture consacre à la lecture de l'intégrale

Rimbaud présentée par Jean-Jacques Lefrère, dont

il fut ici question la semaine dernière.

Lecture. Les fleurs de la Toussaint

(Catherine Binet, Les Éditions du Champtin, coll. Textes, 2004;

320 p., 26 €)

Deux ans après la mort de son compagnon, Catherine Binet embarque

comme passagère sur un cargo et effectue un aller et retour entre

Dunkerque et les Antilles.

Ce pourrait être d'une banalité sans nom (et c'est le cas,

nous y reviendrons) si le compagnon en question n'était autre que

Georges Perec, qui partagea les sept dernières années de

sa vie avec l'auteure. Ce livre est l'occasion de briser le mur du silence

qui entoure Catherine Binet : en plusieurs années de fréquentation

du séminaire Perec, je crois bien n'avoir jamais entendu prononcer

son nom. Ce silence est la marque d'un conflit dont je ne sais rien entre

Catherine Binet et ceux qu'elle appelle les "ayants-droit" ou

la "parentèle". Catherine Binet semble avoir été

tenue à l'écart de tout ce qui concerne le Perec post-mortem

et accepte difficilement la chose. Son amertume (qui n'est pas loin de

s'étendre à l'humanité entière) passe ici

par un portrait au vitriol de "l'infaillible spécialiste perecquien"

qui fut chargé, en août 1982, d'établir l'inventaire

de la bibliothèque de l'écrivain et que les initiés

reconnaîtront.

Cela dit, Les fleurs de la Toussaint n'est pas un livre sur Perec.

Ceux qui, comme moi, sont venus pour ça s'en retourneront déçus

: deux ou trois anecdotes, notamment sur les rapports Perec - Reiser,

quelques commentaires acides et c'est tout. Le reste du temps, Catherine

Binet raconte sa traversée, fait part de ses états d'âme,

nous entretient d'un amour maritime, une entreprise qui se révèle

rapidement d'un ennui aussi profond que les abysses au-dessus desquels

elle navigue. La vie à bord est réglée selon des

rites qu'on croyait oubliés (l'invitation à la table du

commandant) que chacun observe de façon mécanique. Même

le commandant ne peut cacher à la passagère "sa profonde

horreur de la mer, des bateaux, des marins". Pour ajouter à

l'enthousiasme ambiant, Catherine Binet recopie des pages du journal de

bord et les inscriptions portées sur les conteneurs embarqués

sur le cargo.

Pour couronner le tout, le livre souffre d'une typographie négligée

et d'une orthographe pour le moins aléatoire qui élève

au rang de gag le remerciement final : "Je remercie l'éditrice

Nathalie-Noëlle Rimlinger pour sa rigueur, son enthousiasme et sa

grande courtoisie lors des corrections successsives (sic !) de ce livre."

Curiosité. Troisième lecture de rang mentionnant un carré

magique : "Je viens de remarquer une chose qui m'a emplie de joie.

Me tenant sur un banc installé à côté des jeux

de palets, je me sentais comme hypnotisée par les chiffres qui

y sont inscrits, prête à m'endormir de cette occupation somme

toute lassante. J'ai soudain compris que ces chiffres avaient un mystère

que voici : quand on les additionne, que ce soit dans leur alignement

horizontal, vertical ou diagonal, le total que l'on obtient est toujours

quinze :

|

6

|

1

|

8

|

|

7

|

5

|

3

|

|

2

|

9

|

4

|

Je suis bien

contente d'avoir découvert cela toute seule, et même fière

de ressentir, pour la première fois de ma vie car j'ai toujours

été nulle en la matière, un aperçu de ce que

peut-être la beauté et la joie des mathématiques !..."

TV. L'Homme au complet blanc

(The Man In the White Suit, Alexander Mackendrick, G.-B., 1951

avec Alec Guinness, Joan Greenwood, Cecil Parker; diffusé sur CinéClassics

en ?).

Un inventeur génial met au point une fibre inusable qui doit révolutionner

l'industrie textile.

Ce film confirme mon imperméabilité, puisqu'il s'agit de

textile, devant la comédie britannique des années 50, la

spécialité de la Ealing (Noblesse oblige, Tueurs de dames

du même Mackendrick). Le talent comique d'Alec Guinness ne m'atteint

pas, je le regrette. Heureusement, on va ici un peu plus loin que la pure

comédie puisque l'invention dont il est question met en péril

l'industrie textile britannique, ce qui donne lieu à de belles

frayeurs tant du côté des entrepreneurs que des syndicats.

LUNDI.

Vie littéraire. Remise du Livre

Inter. L'an dernier, il y avait un notulien parmi les jurés, cette

année c'était parmi les auteurs sélectionnés.

Sans succès malheureusement.

Lecture. Le Procès des Trente,

Vu à travers la presse de l'époque telle qu'elle a été

conservée par Madame Fénéon mère et annotée

par Félix Fénéon à l'issue de son procès,

Préliminaire d'Émile de Saint-Auban, Préface de Fabre

des Essarts, Édition établie par Maurice Imbert (Félix

Fénéon, 1894, Histoires littéraires & Du Lérot

éditeur, 2004; supplément à Histoires littéraires

n° 20; 72 p.).

En 1894, Félix Fénéon, soupçonné d'avoir

participé à une série d'attentats anarchistes, comparut

devant les assises de la Seine en compagnie de vingt-neuf co-accusés.

Cet événement, connu depuis sous le nom de Procès

des Trente, donna lieu à une importante couverture de presse dont

on trouve ici les principaux extraits, notamment ceux consacrés

au témoignage d'un prestigieux défenseur de Fénéon,

Stéphane Mallarmé. Les actes reprochés à Fénéon

sont en fait quelques fréquentations sulfureuses et sa participation

au journal de Zo d'Axa, L'Endehors, qui ne suffisent pas à

le faire condamner. Fénéon put ensuite reprendre sa carrière

d'écrivain et de revuiste, notamment au sein de La revue blanche.

TV. Mariages ! (Valérie

Guignabodet, France, 2004 avec Mathilde Seigner, Jean Dujardin, Miou-Miou,

Didier Bezace, Lio, Alexis Loret; diffusé sur Canal + en mai 2005).

Deux jeunes gens propres et lisses se marient en se demandant s'ils ont

fait le bon choix.

On assistera au cours de cette journée de noces, à quelques

mises à jour d'adultères, à plusieurs ruptures de

couples, à une tentative de suicide, à une tentative de

meurtre, à quelques échanges d'horions et de noms d'oiseaux,

à un accident de voiture, à un spectacle de travesti, bref

l'ordinaire qui fait le charme des mariages de nos provinces et qui me

rend si impatient de voir les filles devenir nubiles. Comme on peut s'y

attendre, sous prétexte d'égratigner une institution, on

assiste à une accumulation à l'issue de laquelle ladite

institution se trouve renforcée. Le précédent film

de Guignabodet, Monique, dévoilait une ambition et un propos un

peu plus aboutis. Cela dit, le film est souvent drôle.

MARDI.

TV. Le Gendarme de Champignol

(Jean Bastia, France, 1959 avec Jean Richard, Roger Pierre, Alexandre

Dréan, Véronique Zuber; diffusé sur RTL 9 en ?).

Un gendarme est affecté dans une bourgade où toute la population

voue une haine féroce à toute forme de maréchaussée.

Binoche, c'est un nom de cinéma. Et pas seulement à cause

de Juliette : il existe aussi un Claudius Binoche, personnage interprété

par Jean Richard, paysan peu futé qui devient maire de son village

(Nous autres à Champignol, 1956, vu dans l'ère pré-notulienne),

puis gendarme. Il existe même un troisième volet de ses aventures,

Le Caïd de Champignol (1965) que je ne désespère

pas de voir un jour. Comme on parle de mélodrame flamboyant, on

pourrait parler au sujet de ces films de nanar flamboyant, où on

ne recule devant aucun gag. Mais si Nous autres à Champignol

était franchement mauvais, Le Gendarme est construit sur

une histoire (due à Roger Pierre) qui se laisse suivre. Point important

et rarement signalé de l'histoire du cinéma : Binoche est

à la tête d'une brigade de parfaits abrutis (Max Elloy, Jacques

Dynam et un troisième non identifié) qui préfigure

la fine équipe de Saint-Tropez qui ne sera constituée que

cinq ans plus tard.

MERCREDI.

Courrier. Arrivée du Bulletin

Perec n° 46, qui contient quelques bourdes que j'aurais pu éviter.

Emplettes. J'achète des billets

de train et un recueil de Michel Laclos.

Travail (vrai). J'ouvre le chantier

Histoires littéraires. L'échéance est encore

lointaine mais le fait de s'y mettre élimine une part de l'appréhension.

JEUDI.

TV. State of Play (série,

Paul Abbott, G.-B., 2004 avec David Morrissey, John Simm; saison 1, épisodes

5 & 6, diffusés sur Canal + le soir même).

C'est terminé. On sort de cette histoire un peu étourdi

et enfumé, avec l'impression de n'avoir pas compris tous les tenants

et aboutissants de la chose. Heureusement, si l'aspect politique reste

obscur, le côté policier arrive à une conclusion satisfaisante.

C'est en tout cas un beau morceau à la gloire du journalisme anglo-saxon

qui, dans la fiction télévisée tout du moins, apparaît

beaucoup plus pugnace que celui de nos contrées.

VENDREDI.

TV. Les Vacances de M. Hulot

(Jacques Tati, France, 1953 avec Jacques Tati, Nathalie Pascaud, Louis

Perrault, André Dubois; diffusé sur ARTE en ?).

Petit exercice de révision autorisé par le hasard qui préside

à mes choix de films (un algorithme très simple) et que

je maudis parfois quand il me fait regarder des choses que j'aurais pu

me dispenser d'enregistrer. Je n'étais pas parti en vacances avec

Hulot depuis mars 1996, et j'espère que ce n'est pas la dernière

fois...

SAMEDI.

Vie de salon (littéraire).

C'est la journée du Prix René-Fallet. Je n'ai pas participé

à la manifestation depuis les temps de la notulie antique (2001),

me contentant, ces dernières années, de voter par procuration,

mais aujourd'hui le ciel et l'emploi du temps sont dégagés.

Je pars de bon matin pour Jaligny-sur-Besbre, en goûtant la trilogie

Finkielkraut-Jeanneney-Duteurtre qui fait du samedi la meilleure matinée

de radio de la semaine. Je steackfrite dès la Loire franchie, au

Donjon, à l'ombre d'un monument aux morts, sur une place où

Tati pourrait encore aujourd'hui tourner Jour de fête sans

rien changer au décor. Un peu plus loin, je retrouve mon coin de

sieste de 2001 que je mets immédiatement à profit. Je suis

infoutu de retrouver un coin de pêche ou de champignons, j'ai du

mal à retrouver mon auto dans les parcs de stationnement, mais

pour ce qui est des coins de sieste, je retrouve l'instinct des grands

fauves.

Le Prix René-Fallet n'est pas le Goncourt. Il est décerné

dans le cadre des Journées littéraires du Bourbonnais qui

se déroulent sur le carreau du marché couvert, là

où a lieu chaque hiver, paraît-il, une gigantesque foire

à la dinde.

On n'est

pas chez Drouant. D'ailleurs on n'y tiendrait pas, car le prix est décerné

par un jury populaire qui comprend des lecteurs individuels comme moi

et des comités de lecture issus des bibliothèques et lycées

du coin (il y en a même un à la maison d'arrêt de Clermont).

Je ne sais pas si la renommée du prix dépasse de beaucoup

les frontières du canton de Jaligny. Je n'en ai jamais entendu

parler ailleurs, e je n'ai jamais vu de bandeau "Prix René-Fallet"

chez les libraires... De plus, il est attribué à un premier

roman (pour rappeler que Fallet reçut un prix, le Prix Populiste

je crois, pour Banlieue sud-est, son premier roman publié

à l'âge de dix-neuf ans), ce qui ne facilite pas le vedettariat,

même si certains lauréats connaissent ensuite une belle carrière,

comme Amélie Nothomb ou Marc Dugain.

Je commence par le vote, puis j'arpente les allées. Il y a là

d'anciens lauréats, Gérard Oberlé qui fume un cigare

comme on n'en ose plus à Hollywood, le toujours discret Armel Job,

trois jeunes auteures sélectionnées pour le prix 2005, des

éditeurs régionaux, des libraires d'ancien chez qui je tombe

sur l'édition originale de La Vie mode d'emploi. Il y a

aussi Michel Lécureur, responsable de l'édition de Marcel

Aymé en Pléiade, auteur d'une biographie de Queneau (pour

laquelle, me dit-il, il a eu toutes les peines du monde à accéder

au fonds Perec de l'Arsenal) et d'un tout récent René

Fallet, le braconnier des lettres. Il y a aussi les individuels, les

plus téméraires, les plus touchants, les auteurs venus d'on

ne sait où présenter un ouvrage qu'ils ont porté

à bout de bras : une "poètesse (sic) pour adultes et

enfants" qui vend ses poèmes à l'unité (belle

sélection pour la fête des pères), un gars qui signe

Le Bloc-Notes d'un Enseignant Itinérant (je conserve les

majuscules), un truc tellement passionnant qu'il a dû racheter tout

le stock à l'éditeur pour éviter le pilon, une dame

en rose (on va voir pourquoi) auteur de Pensez positif ! Témoignage

d'une ancienne stressée qui a frôlé la mort imminente,

l'auteur de Maguy, le fils d'une née sous X enquête

et Gaston Gay, auteur sinon du meilleur livre, du moins du meilleur titre,

Le bistrot de ma mère.

Je descends au café du Beaujolais, commande un thé à

l'intérimaire chargé de tenir la place pendant que la patronne

est partie ailleurs tirer sa flemme de fin de semaine. L'homme est bien

embêté, me confie être plus apte à tirer des

demis ou à servir des Ricard qu'à confectionner des boissons

de chaisières. Je lui dis que s'il peut tirer de l'eau chaude,

à défaut de l'avoir inventée, dénicher une

tasse, un sucre et une cuiller, on devrait pouvoir se débrouiller

avec la boîte jaune marquée Lipton rangée là-haut.

Nous fraternisons, unis par cette fructueuse collaboration, pas moins

fiers que si nous avions gagné le concours Lépine. Il me

présente quelques vieux de la vieille contemporains de Fallet,

me confie que son père, maçon, a construit la maison du

roi René, se rappelle que Brassens le faisait sauter sur ses genoux

et, une fois au courant de mes origines géographiques, évoque

un stage qu'il a effectué dans les Vosges où, dit-il, il

a particulièrement goûté le vin local, affirmation

qui plombe sérieusement le crédit qu'on pouvait accorder

à ses souvenirs précédents.

Je remonte au marché pour le dépouillement.

Le prix est

attribué à Catherine Locandro pour Clara la nuit,

qui était mon deuxième choix. L'épreuve est cruelle

pour les battues présentes, obligées de faire bonne figure.

J'écoute les discours des personnalités (le maire de Jaligny

s'appelle Marcel Achard), achète la biographie de Lécureur,

salue Agathe Fallet, une des fleurons de ma collection de veuves d'écrivains,

et quitte l'Auvergne avant la nuit.

Courriel. Une demande d'abonnement

d'un stoïcien niçois, prêt à "devenir le

seul supporter, dans les Alpes-Maritimes, du SA Spinalien".

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°214 - 19 juin 2005

DIMANCHE.

Vie sportive. Nous passons la journée

à Saint-Jean-du-Marché.

LUNDI.

Vie scolaire. Visite des collections

d'art contemporain du Musée d'Épinal en compagnie d'une

classe et d'un collègue à l'aise sur le sujet qui nous intéresse,

la place de l'objet dans les œuvres récentes. Le musée local

est vraiment bien doté en ce domaine, au point de reléguer

ses Andy Warhol en réserve !

TV. Sex Traffic (téléfilm,

David Yates, G.-B., 2004 avec Anamaria Marinca, Maria Popistasu, John

Simm, Wendy Crewson, Chris Potter; première partie diffusée

sur Canal + le 29 mai 2005).

Deux jeunes sœurs moldaves sont kidnappées et convoyées

à travers l'Europe pour alimenter un réseau de prostitution.

Après les séries, le téléfilm. Je finirai

ma carrière de téléspectateur avachi devant Michel

Drucker ou un spectacle de télé-réalité...

Téléfilm, mais téléfilm britannique, gage

de qualité, où l'on retrouve John Simm, qui jouait un journaliste

dans le récent State of Play. Téléfilm dur,

sans fioritures, sur un trafic dans lequel sont impliqués, d'une

manière pas encore très claire, des casques bleus installés

en Bosnie et des hommes d'affaires américains. A suivre.

MARDI.

Courriel. Une demande d'abonnement

aux notules.

Vie hippique. Nouveau quinté

en désordre, la moitié de la valeur de celui de Mandelieu

mais coquet tout de même. Belle saison.

TV. Sex Traffic (téléfilm,

David Yates, G.-B., 2004 avec Anamaria Marinca, Maria Popistasu, John

Simm, Wendy Crewson, Chris Potter; seconde partie diffusée sur

Canal + le 5 juin 2005).

Poursuite du calvaire des deux sœurs via la filière Sarajevo -

Lecce - Londres, qui débouche sur un dénouement rassurant.

Provisoirement rassurant : une flammèche de l'enfer est éteinte,

le brasier continue à s'étendre. C'est en fait plus désespérant

que rassurant, et magistralement construit et interprété.

MERCREDI.

Courrier. Les VJ écrivent d'Aix-en-Provence,

SB envoie une photo de fronton strasbourgeois.

TV. Autopsie (Silent Witness,

série de Coky Geidroyc, G.-B., 2000 avec Amanda Burton, Ahsen Bhatti,

Neil Maskell; saison 5, épisodes 1 & 2; diffusé sur

Jimmy le 9 juin 2005).

Fin de la semaine anglaise avec la dernière trouvaille de Jimmy,

une série policière qui semble faire l'objet de moins de

soin que d'habitude de la part de la chaîne : ouverture de la diffusion

par la cinquième saison et en version française uniquement.

C'est d'autant plus regrettable que si les épisodes précédents

étaient du même tonneau que celui-ci, on a vraiment raté

quelques chose. Le personnage central et récurrent est Sam Ryan,

une femme qui exerce la profession de médecin légiste. Cela

donne bien sûr lieu à quelques scènes où la

viande froide est à l'honneur mais sans la complaisance qu'on trouve

parfois dans les romans où Patricia Cornwell met en scène

le Docteur Scarpetta. A partir de la mort étrange de deux vieillards,

deux frères, elle démêle ici, sur l'étendue

de deux épisodes, une enquête passionnante dont les ramifications

s'étendent jusqu'aux camps de concentration de la Seconde Guerre

mondiale. Un sujet grave traité avec gravité qui évite

les pistes trop évidentes (la filière néo-nazie)

pour aboutir à une solution vraiment imprévue après

un suspense de haute tenue. Il reste quatre épisodes à découvrir

dans les semaines à venir.

JEUDI.

Toile. Les nouveaux aptonymes sont

en ligne sur le site fatrazie.

Courriel. Photo d'un salon "Hair

du temps" en provenance de Marseille. Merci à Y.

VENDREDI.

Vie ferroviaire. Départ pour

Paris par le 19 heures 36.

Lecture. Le complot Sweetman

(The Sweetman Curve, Graham Masterton, 1979; le cherche midi, 2004

, coll. NéO pour la traduction française; traduit de l'anglais

par François Truchaud; 416 p., 19 €).

Un homme sème la panique à Los Angeles en tuant au hasard

des automobilistes sur les autoroutes. John Cullen, dont le père

compte parmi les victimes, est persuadé que le hasard n'a rien

à voir dans cette hécatombe...

Dans les années 80, Pierre Jean et Hélène Oswald

dirigeaient les éditions NéO qui rééditaient

notamment, sous des couvertures au graphisme parfois violent, les premiers

Léo Malet (la série consacrée à Johnny Métal)

et les nouvelles de Roy Vickers. NéO est aujourd'hui devenu un

titre de collection au sein des éditions du Cherche-Midi. Si on

est content de cette renaissance, on ne peut s'empêcher de ressentir

un peu de déception devant l'ouvrage qui l'inaugure. Le complot

Sweetman n'est pas un mauvais livre : c'est un honnête thriller

qui présente une intrigue mêlant le thème du tueur

en série à celui de la politique fiction d'une façon

plutôt intéressante. Le problème, c'est que c'est

de la littérature de traitement de texte, dépourvue d'originalité,

qui semble répondre à un cahier des charges préétabli

(un cadavre par chapitre, une scène érotique toutes les

cinquante pages, etc.). Chez Pocket, qui édite la quasi totalité

de son oeuvre, Masterton est parfaitement à sa place, aux côtés

de Caleb Carr ou de Harlan Coben. Ici, il surprend un peu, surtout dans

une traduction qui laisse passer quelques images quasi surréalistes

: "Elle soupira. Ses mains pendaient mollement devant elle, se crispaient

l'une contre l'autre, semblables à deux calmars tristes" (p.

119); "Du vent tout ça ! répliqua-t-elle. Tu es à

peu près aussi sincère qu'une grenouille-taureau !"

(p. 353). Sur le plan positif, on retiendra un beau portrait express

("Adele Corliss, cinquante-neuf ans, était tout ce que son

chirurgien esthétique pouvait faire pour elle") et cette définition

du sceptique : "un type qui refuse de croire qu'il est mort jusqu'à

ce qu'on lui fasse vérifier son pouls."

SAMEDI.

Vie parisienne.

C'est l'image

de Paris que je préfère. Une branche qui dépasse,

aperçue depuis l'escalier roulant du métro. On monte, la

branche se rapproche, on arrive au sommet, on prend pied à côté

du tronc, on regarde autour de soi, on est sur une place, sur un trottoir,

et on commence à rechercher les plaques de rue parce qu'on ne reconnaît

rien de ce qu'on imaginait en consultant le plan, tout à l'heure,

dans le wagon. Ici, ça va, je suis place Jussieu, je maîtrise.

C'est la session finale du séminaire Perec avec une intervention

à deux voix : Hermes Salceda, traducteur du livre en espagnol,

et Mireille Ribière s'intéressent aux manifestations du

blanc dans La Disparition. Le blanc comme couleur, souvent lié

à la mort, le blanc comme lien avec la littérature (Moby

Dick, Roussel, Edgar Poe), le blanc synonyme d'oubli, de manque. Il

est aussi question de Lacan dans un développement qui m'échappe

un peu et d'une page de La Disparition dans laquelle Perec, sous

le titre "A bas l'obscur" traduit de façon lipogrammatique

l'entrée "blanc" du Larousse et où l'on trouve

de savoureuses définitions ("conjugo sans coït"

pour mariage blanc, "mignons cailloux pour bons jours" pour

jours à marquer d'une pierre blanche) et où la présence

de Tarzan semble intriguer l'assistance (personne apparemment ne pense

à Johnny Weissmuller).

Mon temps de travail à la Bilipo est réduit, d'un côté

par le pique-nique chez Paulette Perec, de l'autre par la tenue d'une

conférence qui, dès seize heures, chasse les lecteurs de

la salle de travail. Un mal pour un bien : le thème de la causerie

("Mystère et police sur les ondes") m'intéresse

et je décide de m'incruster, ce qui me permet de mettre des visages

sur des voix et des noms connus.

De gauche

à droite, Fred Kassak, auteur de polars souvent adaptés

à la radio et au cinéma (Carambolages de Marcel Bluwal,

Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause

de Michel Audiard), François Angelier, producteur de Mauvais

genres sur France Culture, Pierre Billard, réalisateur de la

série radiophonique Les Maîtres du Mystère

et Jacques Baudou à qui rien de ce qui touche à la radio,

au polar et à la science-fiction n'est étranger. C'est Pierre

Billard qui tient la vedette en racontant son travail, la création

de pièces radiophoniques policières qui rassemblèrent

jusqu'à douze millions d'auditeurs chaque mardi soir pendant plus

de vingt ans. Il évoque sa conception du métier, son choix

de recourir à des textes originaux plutôt qu'à des

adaptations (les meilleurs polars ne donnant pas les meilleures pièces),

son peu de goût pour les bruitages et l'habillage musical qui l'amenaient

à ne privilégier qu'une chose : le texte, le dialogue. Dans

la salle, quelqu'un s'en prend à François Angelier (qui

lui aussi a produit des dramatiques), l'accusant de massacrer les textes

dans une mise en ondes trop riche. J'apprendrai un peu plus tard que l'homme

a envoyé des textes à Angelier, qui ne les a pas retenus,

ce qui explique bien des choses. Je réussis à m'emparer

d'un CD offert par Kassak et regagne ma chambrette en métro avant

que les rails ne prennent la consistance du mou de veau sous l'effet de

la chaleur.

Bonne semaine.

Notules dominicales de culture domestique n°215 - 26 juin 2005

DIMANCHE.

Vie parisienne. C'est sans doute un

effet de la chaleur : bouleversant d'un seul coup des mois de routine,

je change de rive et me retrouve à Orsay plutôt qu'au Louvre.

Je n'ai pas le choix : l'exposition "Le Néo-impressionnisme,

de Seurat à Paul Klee" prend fin le 10 juillet, c'est ma dernière

chance. Par néo-impressionnisme on entend ici le travail de Seurat

sur le divisionnisme, ou pointillisme, à partir de 1896. Cette

technique nouvelle trouve vite des amateurs, Signac et Cross au premier

rang, mais l'exposition, purement chronologique, présente aussi

des artistes moins connus comme Albert Dubois-Pillet et Alfred William

Finch qui ne manquent pas d'intérêt. L'omniprésence

de l'élément liquide, mer, rivière, canal, chenal,

qui se prête bien à cette technique permet de revoir des

toiles déjà présentées à l'exposition

"Méditerranée" du Grand-Palais, ou déjà

vues au Musée de l'Annonciade de Saint-Tropez. Elle donne aussi

une certaine uniformité à l'ensemble, l'affaire tourne en

rond, sauf lorsqu'un Achille Laugé se met à casser les lignes

ou lorsque Matisse, comme d'habitude, s'empare de la chose, d'abord gentiment

(Luxe, calme et volupté, 1905) puis plus violemment :

la touche s'élargit, les couleurs éclatent, Derain et Vlaminck

débarquent et on arrive au fauvisme. Telle qu'elle est présentée,

l'exposition considère donc clairement le néo-impressionnisme

comme un trait d'union entre impressionnisme et fauvisme. La dernière

salle va au-delà, montre les échappées du divisionnisme

vers la spiritualité (Maurice Denis) et l'abstraction (Malevitch,

Klee, Mondrian).

J'achète le catalogue, histoire de vérifier si je n'ai pas

raconté trop d'âneries dans les lignes qui précèdent

et trouve tout de même le temps de travailler un peu au Louvre.

Le 13 heures 44 me ramène at home où le perd-de-famille

que je suis est dignement fêté dès sa sortie du TGV

local.

LUNDI.

Vie scolaire. Nouvelle visite du Musée

d'Art Ancien et Contemporain d'Épinal. Le hasard veut qu'Alice

effectue la même sortie avec sa classe de maternelle au même

moment. J'évite avec soin le rayon des antiquités où

elle risquerait de me prendre pour un objet exposé.

Courriel. La semaine dernière,

Y était en vacances et n'a mis les notules en ligne que jeudi ou

vendredi, soit un peu plus tard que d'habitude. Ce retard me vaut une

lettre de rupture d'un lecteur lassé de ne pas voir apparaître

le numéro attendu. En guise de flèche du Parthe, il m'annonce

qu'il supprime désormais le lien qui lui permettait d'afficher

la page en question. Diable. M'en remettrai-je ? Voilà quelqu'un

qui, comme tout le monde, s'accommode en maugréant in petto

des mauvais fonctionnements de services tarifés (à commencer

par son fournisseur d'accès à internet qui refuse d'acheminer

le mot que je lui envoie en retour) et qui cloue au pilori une aventure

modeste et artisanale qui ne fonctionne que sur la base de la bonne volonté

et du temps gracieusement et librement consenti de part et d'autre. Si

jamais les notules venaient à s'interrompre pour cause de décès,

j'y pense en lisant ce soir la livraison quotidienne de Jean-Claude Bourdais,

on m'agonirait pour couronner mon agonie.

TV. Autopsie (Silent Witness,

série de Coky Geidroyc, G.-B., 2000 avec Amanda Burton, Richard

Todd; saison 5, épisodes 3 & 4; diffusé sur Jimmy le

16 juin 2005).

On a ici la confirmation du fait que la qualité des deux épisodes

diffusés la semaine dernière était exceptionnelle.

Cela dit, même si on est un rien déçu, on est tout

de même en présence d'un travail de qualité, une énigme

conduite soigneusement mais dont la clé est trouvée par

un personnage de profileur un peu trop devin pour être vrai.

MARDI.

Vie festive. J'étais bien heureux

l'autre fin de semaine d'échapper au festival "Rues et Compagnie"

mais ne peux couper ce soir à la Fête de la Musique. Je crois

bien que c'est la première fois que j'y assiste en tant que simple

spectateur. On a plutôt l'impression de se trouver au cœur d'une

gigantesque foire à la saucisse, jusqu'à ce que Lucie tombe

en arrêt devant le père Heck et l'ami F. collés au

bec de leur saxophone, et se transforme en groupie de chansonnier. On

goûte un peu de musique avant de repartir à la foire à

la saucisse, le nez au ras du bitume cette fois car Alice s'est carapatée

au beau milieu de Sweet Home Alabama avant que je puisse vérifier

si je m'en rappelais toutes les paroles. Une fois le nucleus familial

recomposé, on sèche les larmes devant des cracheurs de feu

qui ont au moins le mérite de suggérer que toute tentative

de fuite donnera lieu à une carbonisation immédiate.

Lecture. René Fallet le

braconnier des lettres (Michel Lécureur, Les Belles Lettres,

2005; 368 p., 24 €; dédicacé par l'auteur

"à Philippe Didion, cette biographie consacrée à

un auteur très attachant mais bien différent de Pérec

(sic)".

Biographie.

J'ai avalé ces pages à la même vitesse que jadis j'ai

dévoré les livres de Fallet, sortis avec un systématisme

déjà alphabétique de la Bibliothèque Municipale,

de L'amour baroque à Y a-t-il un docteur dans la salle

?. Livres achetés ensuite pour la plupart en version originale,

petit à petit, jusqu'à la constitution d'une section de

bibliothèque qui n'est pas loin des oeuvres complètes. Je

ne suis pas bibliophile, je ne possède pas de livres de valeur

mais considère comme un joyau mon exemplaire d'Une poignée

de mains qui porte en page de garde la suscription "Pour Philippe

Didion, en trinquant avec lui, avec une poignée de mains de René

Fallet". Fallet découvert, comme beaucoup de gens, par l'intermédiaire

de Brassens sur lequel il écrivit dès 1953 des propos définitifs

et jamais égalés. C'était dans Le Canard Enchaîné :

"Il ressemble à la fois à défunt Staline, à

Orson Welles, à un bûcheron calabrais, à un Wisigoth

et à une paire de moustaches. Cet arbre présentement planté

sur la scène des "Trois Baudets" est timide, farouche,

suant, mal embouché et gratte une guitare comme on secoue des grilles

de prison. Georges Brassens (...) est un bon gros camion de routiers lancé

à toute berzingue sur les chemins de la liberté. On souhaite

à ce véhicule d'éviter jusqu'au bout les dangers

de ces pavés d'or sur lesquels se sont déglingués

tant de talents, tant de franchises." Fallet qui, plus que tout autre,

savait soigner ses incipit : "Dans son arrière-boutique, la

fleuriste cultivait les arrière-pensées" (Le Triporteur).

Fallet connaît aujourd'hui une petite actualité éditoriale

avec la récente publication de ses Chroniques littéraires

et cette biographie qui vient heureusement compléter, vingt-cinq

ans après, le livre d'entretiens de Jean-Paul Liégeois,

Splendeurs et misères de René Fallet. Agathe Fallet

a ouvert les placards et les tiroirs de son défunt mari à

Michel Lécureur qui cite abondamment un Journal inédit.

Inutile cependant d'attendre des révélations fracassantes :

les Carnets de jeunesse ont été publiés, et

Fallet a toujours manifesté un tel goût pour la publicité

qu'il n'a pas caché grand-chose de sa vie privée, que ce

soit dans la presse ou dans des romans clairement autobiographiques. Parmi

les petites découvertes, j'ai beaucoup apprécié celle

d'un Fallet enfant inventeur "d'un jeu du Tour de France sur le modèle

de celui de l'oie" et qui "tenait à jour toute une comptabilité

des résultats obtenus", ce qui m'a rappelé bien des

souvenirs. Plus sérieusement, on apprend qu'il fut un des premiers

acheteurs de Paroles de Prévert et ce auprès d'Adrienne

Monnier, rue de l'Odéon, en 1946. Ce qui surprend aussi, avec le

recul, c'est l'accueil qu'il reçoit pour ses premiers écrits,

romans ou poèmes, alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années

: Blaise Cendrars, Prévert, Hardellet, Mac Orlan, Gaston Bachelard

(!) lui écrivent pour l'encourager, le féliciter. Ce n'était

tout de même pas mal pour un type qu'on a plus souvent considéré

comme un auteur de farces plus ou moins légères tout juste

bonnes à procurer des rôles de cabotins à Darry Cowl

(Le Triporteur), Jean Gabin (Les Vieux de la vieille), Jean

Lefebvre (Un idiot à Paris) ou de Funès (La soupe

aux choux).

Sur une trame chronologique classique, Lécureur revisite l'existence

d'un personnage qui se rêvait plus poète que romancier, qui

s'engageait sabre au clair dans ses passions, quitte à en revenir

un peu cabossé : la pêche, l'amitié, la gloire, les

femmes (ce qui me rassurait beaucoup dans ma jeunesse, car l'homme n'avait

pas à proprement parler un physique de tombeur), le vélo

(il mourut à cinquante-six ans, le 25 juillet 1983, lendemain de

l'arrivée du Tour de France), un homme qui pouvait se montrer aussi,

Lécureur ne le cache pas, parfaitement odieux vis à vis

de ses proches.

MERCREDI.

Vie horticole. Vu la température

ambiante ("le baromètre dépassera partout les 30 degrés",

annonçait, imperturbable, le speaker de France Info ce matin à

8 heures 15), je me lance dans les cultures méditerranéennes,

poivrons, aubergines, piments.

TV. Frère (Brat,

Alexei Balabanov, Russie, 1997 avec Serguei Bodrov, Victor Soukhoroukov,

Svetlana Pismitchenko; diffusé sur ARTE en septembre 1999).

Après son service militaire, Danila Bagrov se rend à Saint-Pétersbourg

où son grand frère exerce la charge de tueur à gages.

Dans ce polar de facture classique, on guette les éléments

exotiques propres à lui donner un peu d'originalité. Éléments

peu nombreux : la musique d'abord (Danila est passionné de pop

russe, une espèce de guimauve assez pauvre si l'on en croit une

bande son envahissante et crispante) et le cadre géographique et

social, un Saint-Pétersbourg qui n'est pas celui des cartes postales

mais une ville triste, grise malgré les façades de Littlewoods

et de McDonald's, et gangrenée par les mafias de toutes sortes.

JEUDI.

Courrier. Arrivée du premier

livre à chroniquer pour Histoires littéraires. J'envoie

des coupures à Y et ventile quelques exemplaires du Bulletin Perec.

Courriel. Deux abonnements estivaux

aux notules.

VENDREDI.

TV. La Scoumoune (José

Giovanni, France, 1972 avec Jean-Paul Belmondo, Claudia Cardinale, Michel

Constantin; diffusé sur Cinéma Succès en mars 2004).

Marseille, 1934. Le truand Roberto s'efforce de tirer de prison un de

ses amis.

Le début du film confirme le fait que les histoires de mauvais

garçons des années 70 vieillissent plus mal que celles des

années 50 : le jeu de Belmondo est très daté. Heureusement

pour la morale et pour le cinéma, Roberto se fait prendre, juger

et emprisonner et le cœur de l'intrigue se déroule en prison, dans

ce qui s'appelait à l'époque une maison de force. On retrouve

alors le Giovanni auteur du Trou, mis en scène par Jacques

Becker, passionné par la peinture d'un milieu qu'il a fréquenté

de l'intérieur. La période de guerre voit les cellules se

remplir de résistants, puis de collaborateurs, seuls les gardiens

et les prisonniers de droit commun sont immuables. A la Libération,

on offre à ces derniers une possibilité de rachat via le

déminage des plages normandes, ce dont profitent Roberto et son

ami avant de reprendre une vie ordinaire (tripots, jeu, armes, trafic

et bas résille) du côté de Pigalle. De jeunes concurrents,

emmenés par Depardieu dans un de ses premiers rôles, veulent

prendre leur place. On ne sait si Belmondo a saisi la portée symbolique

de la chose ...

SAMEDI.

Vie festive. C'est jour de fête

à l'école maternelle. Il y a du monde, mais pas assez pour

jouer à nouveau les parents du Petit Poucet. Pour reconnaître

Ulysse et Lassie, viser les chaussures.

TV.

Mariage mixte (Alexandre Arcady, France, 2004 avec Gérard

Darmon, Olivia Bonamy, Patrick Chesnais; diffusé sur Canal + en

juin 2005).

Un homme d'affaires juif un peu véreux a planifié le mariage

de sa fille Lisa avec le fils d'un défunt ami. Mais Lisa est amoureuse

d'un goy...

Depuis le succès du Cour de sirocco, Alexandre Arcady enchaîne

des films qui passent pour la plupart inaperçus, toujours basés

sur le folklore juif séfarade et toujours servis par une bande

de comédiens fidèles (Darmon, Benguigui...). Comédie

bien enlevée assortie du message attendu sur la tolérance,

ce Mariage mixte est impeccable, un samedi soir, pour le jardinier un

rien fourbu qui vient de buter ses pieds de patates.

Bon dimanche.

N.B. Le prochain numéro des notules sera servi le dimanche 10 juillet

(abonnement mail.