Notules dominicales de culture domestique n°289 - 7 janvier 2007

DIMANCHE.

Internet. L'expédition des notules

se passe sans grosses difficultés. Bien sûr la photo ne passe pas

mais je m'y attendais un peu. Les notules étaient rarement illustrées,

elles sont en passe de ne plus l'être du tout. Un peu d'austérité

ne nuit pas dans ce monde voué à l'image, même si elle empêchera

peut-être l'illustration prévue en couverture de ce numéro,

la photo, sur le modèle de je ne sais plus quel magazine américain,

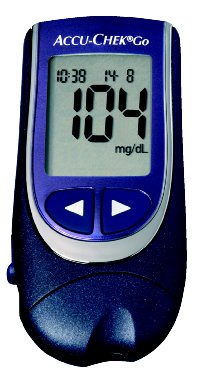

de "l'homme de l'année" :

Lecteur

de glycémie

Vie

pantouflarde.

Ce soir, nous recevons pour le Nouvel An. J'aime à recevoir pour cette

occasion parce que je peux rester en chaussons. Je mets une belle limace, comme

ça personne ne me reluque les ribouis et je passe une bonne soirée,

les nougats en éventail. Remarquez, il m'est déjà arrivé

d'aller fêter le Nouvel An à l'extérieur en emportant mes

chaussons mais comme ça interloque toujours un peu, je préfère

tout de même faire ça at home.

LUNDI.

Bilan annuel 2006.

* 84 livres lus (+

4 par rapport à 2005)

* 139 films vus (- 23) dont 16 (- 20) au cinéma

* 90 pages de lecture de longue haleine (Sartre, Flaubert, Kafka, Proust, Blavier)

(+ 30)

* 190 abonnés aux notules version électronique (sans

oublier les irréductibles abonnés papier de l'Aveyron) (+ 33)

* 18.357 visites sur le site des notules (+ 5.519)

En ce qui concerne

mes chantiers littéraires :

* Inventaire 1998 toujours

en cours d'élaboration

* Aperçu de littérature passive

2001-2002 toujours pas mis au propre

* 70 éléments (+ 2)

pour l'inventaire Félicités

* 1.368 peintres étudiés

dans les Propos sur l'art peint (+ 64)

* 2.965 Souvenirs quotidiens

notés (+ 365, le compte est bon)

* 78 Nouvelles en deux lignes

(+ 1).

* 239 volumes étudiés dans L'Atlas de la Série

Noire (+ 32)

* 68 communes visitées (+ 12) de Ableuvenettes (Les)

à Boulaincourt dans le cadre de L'Itinéraire patriotique départemental

* 82 photos de Bars clos commentées (+ 7)

* 317 entrées

dans la Petite géographie de l'incipit (+ 49)

* 401 Bribes

oniriques recueillies (+ 57)

* 477 tableaux commentés dans la Mémoire

louvrière (+ 127)

* 131 publicités murales peintes photographiées

(+ 30)

* 173 numéros de téléphone récoltés

dans des films en vue d'un travail à venir (+ 33)

* 99 photographies

de salons de coiffure pour l'Invent'Hair (+ 49)

* 39 frontons d'école

photographiés dans l'Aperçu d'épigraphie républicaine

(+11)

* 21 Lieux où j'ai dormi retrouvés et photographiés

(+ 5)

* 34 numéros de Diasporama envoyés à 35

abonnés.

Parutions :

* Bulletin de l'Association Georges

Perec n° 49

* Bulletin de l'Association Georges Perec n° 50

*

Articles dans la page "Livres en liberté" de La Liberté

de l'Est.

* Notes de lecture et Chroniques de l'actualité littéraire

dans la revue Histoires littéraires n° 24-25-26-27.

Internet. Arrivée de certaines

notules littéraires sur le site lecture-ecriture.

TV. Les Compagnons de la marguerite

(Jean-Pierre Mocky, France, 1966 avec Claude Rich, Francis Blanche, Michel Serrault;

diffusé en décembre dernier sur CinéCinéma Classic).

Un expert en écriture, faussaire de génie, se lance dans la falsification

de documents d'état civil pour rendre leur liberté à des

conjoints malheureux en ménage.

Comme il le fera quelques années

plus tard dans L'Etalon, Mocky égratigne ici avec une jubilation

mal contenue le pacte conjugal. Le schéma est le même avec l'irruption

d'un personnage atypique dont les opinions anarchisantes viennent faire vaciller

les fondements de la société morale et auquel les autorités

se doivent de donner la chasse. D'où une succession d'embuscades, de poursuites,

de traquenards qui sont autant d'occasion de ridiculiser les autorités.

Un Mocky de bon aloi, qui permet, entre autres plaisirs, de voir Francis Blanche

habillé d'une robe de mariée.

MARDI.

Internet.

Je passe la soirée sur ma nouvelle machine, dotée de tous les attributs

du confort moderne, portable, wifi connectée au grille-pain de la pharmacie

et tutti quanti. Dire que dans deux ou trois ans, tout cela sera frappé

d'obsolescence... Mon ancienne adresse semble fonctionner, j'arrive même

à importer mon carnet d'adresses qui arrive en piteux état mais

que je parviens à peu près à mettre à jour. La vitesse

de réaction de l'engin est impressionnante et change de la vieille chaudière

qui mettait un bon quart d'heure à enregistrer un clic. Je peux désormais

écouter la radio en ligne, les émissions en différé,

ce qui met fin au ballet des programmations et des cassettes qui meublait mes

jours et mes nuits. Viendra ensuite l'apprentissage de l'archivage qui me promet

sans doute de beaux jours.

MERCREDI.

Courrier.

J'envoie une demande de résiliation à Orange, un contrat de location

pour les prochaines vacances d'été (la Haute-Vienne, trop peuplée,

est abandonnée, retour en Creuse), une brassée de voeux et des coupures

à Y.

Voyage. Je décarre

pour Paris par le 19 heures 32.

JEUDI.

Vie

parisienne. Le matin au Louvre (aile Richelieu, deuxième

étage, salle 24, Van Dyck), l'après-midi à la Bilipo (Série

Noire N° 373, 375, 380), ce n'est pas parce qu'on a changé d'année

que je vais changer de méthode de travail. J'ajoute cependant à

la journée deux escapades, l'une au Musée d'Art et d'Histoire du

Judaïsme, l'autre à la Maison de la Radio. Au musée, pour une

exposition, à la radio pour un enregistrement. J'ai déjà

fréquenté des lieux protégés ou dangereux, le Parlement

de Strasbourg, le Parc des Princes, mais jamais je n'ai subi pareille fouille

que pour entrer au Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme. J'y suis

pour une exposition consacrée à Gustave Kahn (1859-1936), un homme

présenté ici comme un symboliste qui eut son importance dans le

monde artistique au tournant du siècle. Juif lorrain (on trouve encore

quelques traces de lui à Metz), il fut l'ami et le protecteur de Jules

Laforgue, c'est comme ça que j'ai fait sa connaissance, et eut son rôle,

comme ce même Laforgue, dans l'apparition du vers libre : s'il ne l'a pas

inventé (il n'y aura jamais d'accord sur la paternité de cette nouveauté),

il fut en tout cas le premier à le théoriser. Kahn publia de la

poésie (ses "Bonnes dames" données ici à lire et

à entendre valent le détour), dirigea des revues (La Vogue

où il fit paraître les Illuminations d'un sieur Rimbaud, négociant

en Afrique, La Revue indépendante), s'illustra dans la critique

d'art (où il fit preuve de la même clairvoyance que Roger Marx, il

serait étonnant que ces deux hommes ne se soient pas croisés un

jour), s'engagea dans plusieurs mouvements juifs et sionistes après l'Affaire

Dreyfus, ce qui lui vaut d'être montré ici. L'exposition a trois

qualités majeures : elle est gratuite, déserte et riche sans être

indigeste. Parmi les objets exposés, je m'attarde devant un numéro

de La Revue indépendante où je retrouve Léon Hennique

et un tableau, un Port de Collioure dû à un certain Jean Peské

qui est une petite merveille.

A la radio, j'ai eu envie d'assister à

l'enregistrement du Masque et la Plume, la seule émission pour laquelle

il m'arrive encore d'écouter France Inter. Le Masque, c'est une survivance,

comme Inter danse ou Le Jeu des mille francs, un maillon qui permet de s'arrimer

à la chaîne des générations. Prendre part à

l'enregistrement, c'est pour moi une manière de satisfaire ma curiosité,

même ma passion pour le monde de la radio, un univers qui m'a toujours fasciné

contrairement à la télévision dont les secrets de fabrication

ne m'intéressent pas. Jérôme Garcin enregistre deux émissions

à la suite, l'une consacrée aux livres, l'autre au cinéma.

A la tribune des livres, Jean-Louis Ezine cabotine gentiment comme à sa

habitude et on voit que son numéro avec Michel Crépu est bien rodé.

L'émission cinéma est moins enlevée, souffre de la défection

d'un des participants mais là aussi on voit bien que l'opposition entre

Bernard Murat et le jeune critique dont j'ai oublié le nom n'est que de

façade et cache une complicité bien au point. Tout cela est agréable,

un brin suranné (ça n'intéresse plus que les ploucs dans

mon genre ou celui des H. venus eux aussi de leur orientale province et rencontrés

fortuitement à l'entrée) mais brillant, je prends plaisir à

entendre parler de livres que je ne lirai jamais et de films que je n'irai pas

voir. Et puis voir des gens manier la parole avec autant de facilité est

toujours pour moi un spectacle fascinant.

Lecture.

Les vestiges de North Beach (Chasing the Dragon, Domenic

Stansberry, 2004; Gallimard, coll. Série Noire pour la traduction française;

traduit de l'américain par Samuel Todd; 336 p., 20 €).

Dante

Mancuso a été chassé de la police de San Francisco à

la suite d'une sombre histoire. Il retourne dans cette ville bien des années

plus tard pour une mission que lui a confiée la mystérieuse Agence

pour laquelle il travaille désormais et aussi pour enterrer son père.

Le passé ne va pas tarder à ressurgir...

Le passé, c'est

la matière première de ce polar. A la manière d'un Scorsese

transporté sur la côte ouest, Stansberry se livre à un exercice

de nostalgie : comment les émigrés italiens se sont fait peu à

peu grignoter par les Chinois, comment Little Italy est devenue Chinatown, comment

une mafia a pris la place de l'autre, ces questions hantent son personnage à

la recherche d'un temps définitivement perdu. C'est par ces thèmes

que l'auteur parvient à se rendre parfois intéressant, c'est là-dessus

que le livre peut avoir une certaine valeur. L'histoire policière en effet

est tellement embrouillée qu'elle perd rapidement tout intérêt.

VENDREDI.

Vie parisienne (suite).

Pas de fioritures aujourd'hui, juste le travail, en chambre le matin (j'ai apporté

le portable, c'est à ça que ça sert), à midi au Louvre

et à la Bibliothèque l'après-midi. Le 19 heures 42 part et

arrive à l'heure, ce qui est assez rare pour être souligné.

SAMEDI.

Courriel. Deux demandes

d'abonnement aux notules. Les Pays-Bas sont désormais territoire notulien.

Football. FC Metz - Lille OSC 0 - 2.

L'expédition à Saint-Symphorien n'est pas couronnée de succès.

Si j'étais resté à Epinal, j'aurais assisté à

une autre défaite, celle du SAS devant Compiègne. Rude soirée

pour le sport lorrain...

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°290 - 14 janvier 2007

DIMANCHE.

Courriel. Deux demandes d'abonnement aux notules.

Manutention. Nous nous affairons à

vider une pièce en prévision de l'arrivée, demain, d'un peintre

qui doit refaire le plafond ruiné par les fuites. J'encartonne quelques

centaines de cassettes et les monte au grenier. Leur prochain voyage sera sans

doute pour la déchetterie.

TV.

24 heures chrono (24, série américaine de Robert Cochran

& Joel Surnow avec Kiefer Sutherland, Kim Raver, Mary Lynn Rajskub, Gregory

Itzin, Jean Smart; saison 5, épisodes 9 & 10, diffusés jeudi

dernier sur Canal +).

LUNDI.

TV

scolaire. L'Esquive (Abdellatif Kechiche, France, 2004 avec

Osman Elkharraz, Sara Forestier; DVD Aventi).

Panthéon

des lettres. Les notules entrent dans la Pléiade, du moins par

la bande : JMP, abonné de Bruxelles et de longue date, est mentionné

dans le tome 3 des Oeuvres de Queneau, page 1567. Curieusement, l'éditeur

ne précise pas qu'il est notulien.

TV.

Quasimodo d'El Paris (Patrick Timsit, France, 1998 avec Patrick

Timsit, Richard Berry, Vincent Elbaz, Mélanie Thierry; diffusé sur

Canal + en décembre dernier).

Ça y est j'arrête, j'abandonne,

je jette l'éponge. C'est en septembre 1999 que j'avais entrepris d'écrire

systématiquement sur les films que je voyais, à la télévision

comme au cinéma. L'exercice est en passe de devenir un pensum, je m'en

rends compte depuis quelques semaines, et ne m'intéresse plus. Il s'agissait

au début de voir si j'étais capable d'écrire sur des images,

de donner un éclairage un peu différent des critiques habituelles

mais ça tourne au ronron et je préfère y mettre fin avant

qu'on s'en plaigne. Les films vus seront toujours consignés dans les notules

mais sans commentaires, sauf éventuelles exceptions. Curieusement, cette

décision intervient le jour où je reçois des nouvelles de

Gilles G. qui a retrouvé ma trace sur la toile après bientôt

trente ans de séparation et qui s'est reconnu dans le portrait du numéro

240 des notules.

MARDI.

TV scolaire.

Les Frères Grimm (Brothers Grimm, E.-U., 2005 avec Matt Damon, Heath

Ledger, Monica Bellucci; support DVD).

Courrier.

Une lettre de la banque. Les intérêts de mon "Livret bleu"

s'élèvent à 0,70 € et portent la somme qu'il

abrite à 29,84 €. Dès demain, prendre le téléphone,

demander le directeur, s'annoncer comme le représentant de la Didions

Investment Corp. et lancer d'une voix assurée de trader sortant de

prendre la température de Wall Street : "Tout sur le 8 dans la 6e

à Vincennes !"

TV. Le

chaud lapin (Pascal Thomas, France, 1974 avec Bernard Menez, Claude Barrois,

Daniel Ceccaldi; diffusé ce mois sur CinéCinéma Auteur).

Lecture. Le diable au désert.

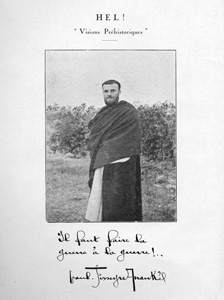

Ananké Hel ! (Marc Décimo) suivi de Rires et larmes dans

l'armée (Paul Tisseyre-Ananké), les presses du réel,

coll. L'écart absolu, 256 p., 18 €).

Marc Décimo délaisse

pour un temps ses sujets de prédilection, Jean-Pierre Brisset et Marcel

Duchamp, pour se pencher sur un autre phénomène, Paul Tisseyre,

un obscur mais pas un oublié puisqu'André Blavier lui a consacré

plusieurs pages de ses Fous littéraires. Paul Tisseyre n'a pas toujours

été un fou, littéraire ou pas. Né en 1873 à

Paris, fils d'un garde républicain, il s'engage chez les spahis et participe

à sa première campagne au Dahomey dans les années 1894-96.

Il en retire un antimilitarisme farouche qui l'incite à témoigner

et à se lancer dans l'écriture avec un premier roman, Sous-offs

d'Afrique. Ce qui ne l'empêche pas de rempiler et de prendre part aux

missions Foureau-Lamy puis Flamand en Algérie et à travers le Sahara,

expéditions qui se déroulent dans des conditions proprement dantesques

que Décimo restitue à partir des documents de l'époque. Rendu

à la vie civile en 1901, Tisseyre, qui s'appelle désormais Paul

Tisseyre-Ananké, multiplie les activités, persiste dans la voie

littéraire avec Tartarin de Toulouse, dirige un cabaret, lance un

journal, Les Coulisses, qui ne connaîtra qu'un numéro tout

à la gloire du chanteur pacifiste Montéhus. Il entre alors dans

sa période mystique, se dit marqué et inspiré par Hel, "la

déesse ou géante de la mort dans la mythologie scandinave",

publie Hel ! (Dieu), simple résumé pour y livrer ses visions.

Il a retrouvé dans Hel l'origine du langage ("En préhistoire,

les pères de la race Blanche Gaëlle-Celte portaient le nom de AL,

qui se transforma en EL ou HEL, selon les 'accents' des divers dialectes, etc.").

C'est alors que l'on comprend ce qui a suscité intérêt de

son biographe : là où Jean-Pierre Brisset faisait naître le

langage dans le cri de la grenouille, Tisseyre trouve son origine dans les cris

des bêtes préhistoriques :

"Les cris du bison et de l'aurochs

:

AG OG'... EG... Gaël.

ceux du mammouth :

AD AD AD... ADAM.

de

la chèvre :

AM AM' MA' ME'... L'hommesse.

du bélier :

AB

BAB BE... BA-AABEL, BABEL.

etc."

Colon au Sénégal en

1903, candidat aux législatives en 1910, fonctionnaire dans l'administration

des Postes, malade, ruiné, Tisseyre trouve encore le moyen de s'engager

en 1914, récolte une blessure, navigue d'hôpital en hôpital

pour "paludisme chronique, psychasthénie, héroïnomanie,

dysenterie, fièvres bilieuses hémoglobinuriques" et autres

joyeusetés, se consacre toujours à Hel et et meurt à Paris

en 1931. "Puis Paul Tisseyre-Ananké-Hel ! fut définitivement

oublié", conclut Marc Décimo. Il était temps de le redécouvrir

La

deuxième partie du volume reprend un ouvrage de Tisseyre publié

à l'origine en 1907 aux éditions Messein, Rires et larmes dans

l'armée. C'est un recueil de nouvelles écrites apparemment sur

le vif au cours des campagnes d'Afrique de l'auteur. Il y évoque le quotidien

du régiment de spahis dont il faisait partie : portraits de gradés

et de sans-grades, tranches de vie de cantonnement, relation d'escarmouches, anecdotes,

récits enchâssées à la Maupassant. On y trouve des

traces du Roman d'un spahi de Loti, des ressemblances avec le soldat Chapuzot

de Jean Drault, des échos d'Hector France, des images qui parlent ("Nous

manquions d'eau depuis vingt-quatre heures et l'oued était sec comme une

poitrine d''Anglaise") et partout, un souci d'humanisme, un effroi devant

les exactions commises au nom de la patrie, une véritable honte devant

les cruautés qui forment le quotidien de la troupe coloniale.

Extrait.

LE LEGIONNAIRE "SCHNICK"

Le légionnaire

Scrutoschimann de la 3e escouade, 1e section, 4e compagnie, 2° bataillon du

1er Régiment étranger est détaché à Aïn

Sefra.

C'est un vieux "birbe", un "dur à cuire"

qui a parcouru tous les blèdes, dans ses 19 ans de service. Il a 30 campagnes,

5 médailles dont "le médaillé militaire". Aussi

il rengage jusqu'à la gauche.

Scrutoschimann est un Alsacien qui a

quitté le pays du Kaiser pour ne pas servir la Prusse.

A vingt ans

il s'est présenté au colonel des hussards de Pont-à-Mousson

et après les formalités nécessaires a "piqué

une tête dans le Léchion".

En 19 ans, Scrutoschimann a bien

changé.

Ce n'est plus un jeune homme : c'est un brave soldat à

barbe déjà grise, tout ridé aux tempes et au front. Quoique

un peu francisé, son accent alsacien persiste toujours; mais c'est secondaire.

Scrutoschimann est connu sous le sobriquet de père "Schnick".

Le Schnick (alcool) est sa liqueur favorite. Le matin, son gosier de brisquard

est à sec et a des "Klairs" comme il dit : il faut "fusiller"

toute cette saleté-là !

Le père Schnick se cuite sept

fois par semaine.

Tous ses chefs le savent, mais ils n'en disent rien, car

Scrutoschimann est un poivrot pacifique.

Dans la cuite, ses yeux d'homme du

nord sont un peu plus bleus, sa langue tourne un peu plus mollement, mais son

service n'en souffre pas.

C'est un rude troupier que le père Schnick

! et d'une propreté !...

- Pas un homme du "Léchion"

qui peut s'aligner avec lui !

Scrutoschimann a des bourgerons blancs comme

une cornette de religieuse; ses pantalons sont pincés comme ceux d'un gentleman.

A n'importe quelle heure du jour ou de la nuit on peut "chauffer" le

père Schnick pour une revue de détail.

"Mein Gott ! on

ne le surprendra pas; on aura une revue remarquable.

Tous les boutons des

effets sont cousus au fil poissé; dans la trousse, il y a des pièces

préparées à l'avance pour les réparations; il y a

des petites curettes, des petits clous recourbés, un tas de petites choses

qui servent aux grands astiquages.

En ce moment, le père Schnick est

assis devant sa tente. La Compagnie devant camper quelques jours par suite d'un

changement de garnison, la manoeuvre est "suspendue". Schnick profite

de ce repos pour examiner son "bazar".

Il a graissé ses godillots,

astiqué son fusil, "contrôlé" ses boutons de guêtres,

replié son linge pour la dixième fois et manifesté son contentement

en envoyant des crachats répétés dans ses grosses mains calleuses.

Soudain le père Schnick prend une nouvelle décision.

S'il finissait

la ceinture ?... Oui, la ceinture ! vous semblez ne pas comprendre. Mais la ceinture,

dans la "Léchion" c'est la moitié de l'existence ! fantassins

de l'Est, dragons, zouaves, pompiers ! vous n'entendez rien à la confection

d'une bonne et confortable ceinture de légionnaire.

Renseignez-vous

auprès du père Schnick et vous verrez... lui seul s'y connaît,

Barka !...

La ceinture Schnick est un poème. La ceinture Schnick pèse

exactement 627 grammes. Elle est confectionnée avec du drap de capote.

Le drap de pantalon est moins estimé, car les broderies y ont moins de

reflets.

Ces broderies sont distinctes selon l'arme et le régiment

: canons en batterie pour les artilleurs; croissants pour les Tirailleurs; Etoiles

pour les spahis. Et pour les légionnaires un grand cancrelat autrement

dit un "cafard" tel qu'il figure sur les armes symboliques du blède

de Géryville.

La ceinture Schnick a 35 poches de dimensions différentes

:

Première poche : une poignée de riz.

Deuxième poche

: vingt-cinq boutons.

Troisième poche : un peu de sublimé.

Quatrième : un crayon.

Cinquième : une petite scie.

Sixième

: un morceau de bougie.

Septième : du nitrate d'argent.

Huitième

: un briquet.

Neuvième : rubans pour médailles.

Dixième

: blanc de guêtres, cire noire.

Treizième : (chut !) un peu de

dynamite...

Arrêtons-nous là.

Vous ne croyez pas, vous, qu'il

soit absolument nécessaire d'avoir tant de choses dans une ceinture ? et

vous trouvez cela un tantinet ridicule ?

Allez le dire au père Schnick

!

Ridicule, la grande ceinture Schnick pour les "grandes" campagnes

?

Tous les jurons du "Léchion" vont y passer.

- Godfordom

! En 1882, Sturgmann enfermé trois jours dans un bastion, au Tonkin, ne

mourut pas de faim grâce à une poignée de riz !

- Sacramento

! Picationi fut nommé 1re classe, au retour de Tunisie, grâce à

la blancheur permanente de ses guêtres !

Christo la Madona ! un copain

du père Schnick fut guéri d'un "coup de pied" de Vénus

dahoméenne par des lavages au sublimé. Grüfertz, fait prisonnier

au Panaï par les Pavillons Noirs, coupa les barreaux de sa prison avec une

scie minuscule et échappa à la torture que les pirates lui réservaient.

Et si l'on est en sentinelle avancée, près d'un grand pont, par

exemple; que 3.000 ennemis avancent, au pas de charge, pour surprendre la colonne

?... Avec un peu de dynamite, le pont saute, l'ennemi est englouti... la colonne

est sauvée et en cinq secs le tour est joué ! !

Et les clous,

le fil, le briquet ! Mein Gott ! le meilleur soldat du monde est un sale troupier

sans la ceinture du père Schnick !

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

Mais le rassemblement sonne. Les officiers suivent le colonel à la salle

du rapport.

Le vieux légionnaire dresse l'oreille... Qu'y a-t-il ?

On demande des volontaires pour Madagascar !...

Il court se présenter,

le père Schnick. Qu'est-ce que ça peut lui foutre de partir ? Sa

ceinture est prête.

Djennien bou Rezg, 1898

MERCREDI.

Emplettes. J'achète la correspondance

d'Héloïse et Abélard et un volume de Daudet, relis de suite

"La dernière classe", la première histoire des Contes

du lundi. Je m'étonne toujours de constater combien, chose peu connue

à mon sujet, certaines images, certaines histoires, certaines chansons

parfaitement idiotes ou peut-être pas si idiotes que ça peuvent m'émouvoir

et m'ébranler durablement.

TV. Le

petit lieutenant (Xavier Beauvois, France, 2005 avec Jalil Lespert, Nathalie

Baye, Roschdy Zem, Antoine Chappey; diffusé ce mois sur Canal +).

Les

jeunes enfants de Roschdy Zem ont été invités à jouer

dans le film. Aucun des deux ne se prénomme Jean-Phi.

JEUDI.

TV. 24 heures chrono (24, série

américaine de Robert Cochran & Joel Surnow avec Kiefer Sutherland,

Kim Raver, Mary Lynn Rajskub, Gregory Itzin, Jean Smart; saison 5, épisodes

11 & 12, diffusés ce jour sur Canal +).

On admirera l'habileté

des terroristes qui parviennent toujours à programmer le retardateur de

leur bombe de façon à ce que la fin du compte-à-rebours coïncide

à la seconde près avec celle de l'épisode.

VENDREDI.

Obituaire. J'apprends avec tristesse et retard

la mort de Pierre Louki, un des derniers survivants de la galaxie Brassens et

dont j'aimais la voix toujours à la limite de la justesse.

"Quand

on m'aura couché sous terre

Dans combien de temps je ne sais

Quand

les copains seront passés

En me disant salut vieux Pierre..."

TV. Ballade pour un voyou (Jean-Claude

Bonnardot, France, 1962 avec Laurent Terzieff, Hildegarde Knef, Philippe Noiret,

Daniel Emilfork, Michel Vitold; diffusé ce mois sur CinéCinéma

Classic).

SAMEDI.

TV scolaire.

Elephant (Gus Van Sant, E.-U., 2003 avec Alex Frost; Eric Deulen; John

Robinson; support DVD).

Football. S.A.

Epinal - Mulhouse 1 - 0. Ce n'est pas une victoire qu'on encadrera dans la salle

à manger mais ça faisait un moment qu'on n'avait pas quitté

la Colombière le coeur léger.

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°291 - 21 janvier 2007

DIMANCHE.

Aménagement du territoire. Remise des

meubles en place après le passage du peintre et avant la prochaine inondation.

Nous passons aussi un moment à ranger ce qui a été acheté

en soldes. D'habitude, je ne me mêle pas des acquisitions de Caroline qui

est assez grande pour remiser ses effets toute seule mais comme elle a cette fois

acquis une machine à laver il faut bien que je m'y attelle.

TV.

Football. Stade Rennais - Olympique de Marseille 0 - 2, en direct sur Canal +.

Pas de commentaire, par charité envers R, notulien rennais.

LUNDI.

TV. Gentille (Sophie Fillières,

France, 2005 avec Emmanuelle Devos, Lambert Wilson, Bruno Todeschini, Michael

Lonsdale, Bulle Ogier; diffusé ce mois sur Canal +).

MARDI.

Courrier. Je reçois, précieuses

étrennes, l'enregistrement des lettres d'Emmanuel Chabrier lues par Claude

Piéplu, récemment diffusées sur France Musique.

TV. Tiré à part (Bernard

Rapp, France, 1996 avec Terence Stamp, Daniel Mesguich, Maria de Medeiros, Jean-Claude

Dreyfus; diffusé ce mois sur CinéCinéma Frisson).

MERCREDI.

Courriel. Echange avec

Roger L. avec qui j'ai travaillé une année, 1982-1983, dans un collège

de Bar-le-Duc et retrouvé au hasard des connexions notuliennes. Bien sûr,

il ne se souvenait pas de moi, ce qui n'est guère surprenant. A cette époque,

non content de cultiver déjà la transparence, j'étais de

plus totalement insignifiant. Je débutais dans le métier, j'observais,

j'étais entouré de gens plus âgés que moi qui me semblaient

diablement sérieux alors qu'ils l'étaient en fait beaucoup moins

que les jeunes collègues que je vois débarquer aujourd'hui. En ce

temps-là je n'étais pas loin de mon adolescence, j'étais

frais émoulu de mes années d'initiation professionnelle qui avaient

eu pour cadre le centre de formation des PEGC de Nancy. Un PEGC, la race est quasiment

éteinte, c'était un professeur d'enseignement général

de collège, destiné à enseigner deux matières, l'anglais

et le français pour moi. Je ne savais pas alors que les PEGC étaient

considérés comme la lie de la profession - certains membres du corps

inspectorial allaient se charger de me le faire savoir un peu plus tard -, que,

par exemple, dans certains collèges (mais pas ceux que j'ai fréquentés),

les agrégés et certifiés ne mangeaient pas à la même

table qu'eux à la cantine, voire ne partageaient pas la même salle

des professeurs. L'eussé-je su que ça ne m'aurait pas violemment

affecté, j'avais un boulot, je le faisais, un point c'est tout, l'orgueil

professionnel ne me chatouillait déjà pas beaucoup. Le centre de

formation des PEGC de Nancy était un drôle d'endroit peuplé

de drôles de gens. Construit pour abriter d'importantes cohortes de stagiaires,

il n'en accueillait déjà plus qu'une poignée au moment de

mon arrivée. Seuls quelques box étaient occupés dans l'immense

internat façon Saint-Agil, le bizutage manquait de conviction, les couloirs

et les salles de l'immense bâtiment sonnaient le creux. Le public était

disparate, composé de quelques jeunes qui, comme moi, avaient réussi

le concours d'entrée à l'Ecole Normale à quatorze ou quinze

ans et qui s'étaient dit qu'il était préférable de

devenir professeur qu'instituteur (il n'y avait pour franchir le pas qu'un semblant

de concours à passer), d'étudiants chevronnés et brillants

qui trouvaient là un environnement douillet et rémunéré

dans lequel ils pouvaient préparer des concours plus prestigieux, et des

instituteurs qui avaient décidé de changer de branche, des adultes,

des vrais avec famille et permis de conduire, qui m'impressionnaient fortement

: H., devenu entre-temps ambassadeur plénipotentiaire de la notulie en

terre canadienne, H. donc avait vingt-six ans, il m'apparaissait comme un vieux

sage. L'enseignement de l'anglais était fait de façon sérieuse,

rigoureuse, par des gens compétents, souvent remarquables. Pour le français,

c'était une autre musique. On trouvait là des formateurs pour qui

la nomination en ces lieux n'avait pas dû être une promotion, des

ratés des classes préparatoires et des placardisés qui formaient

une pétaudière pédagogique plus effrayante qu'amusante, une

sorte de magistrale armée de Bourbaki avec ses matamores, ses gueules cassées

et ses tire-au-flanc. Dans la galerie, L., professeur de psychologie, homme bonasse

échappé d'une nouvelle d'Erckmann-Chatrian, P. dont la trogne couperosée

expliquait aisément les deux heures de retard qu'il s'accordait chaque

matin avant de pointer, P., un autre, qui grillait consciencieusement ses dix

Gauloises à l'heure en parlant de linguistique ou de Beaumarchais, T. qui

masquait le côté bâclé de son travail sous une démagogie

puante ("allez, aujourd'hui il fait beau, on va au bistrot plutôt qu'en

cours") dans laquelle je refusais d'entrer. T. ne m'aimait pas, inutile de

le dire. Je revois aussi B., un ragondin, un sinistre, un nuisible. B. non plus

ne m'aimait pas, mais je n'ai jamais su pourquoi. Peut-être souhaitait-il

des élèves brillants, les élèves des grandes écoles

où il n'avait pu officier, je n'étais pas brillant, j'étais

un tâcheron insoucieux de tous les équipages, j'apprenais. Et puis

un autre B., que j'allais oublier, un professeur de traduction qui écrivait

des pièces de théâtre et nous en offrait, pour étrennes,

des exemplaires sauvés du pilon. Je ne sais toujours pas si ces gens pensaient

avoir de l'importance, certains en tout cas semblaient en être persuadés.

Tout ce que je sais, c'est que je ne leur dois pas grand-chose, sinon une méfiance

durable qui m'a sagement tenu à l'écart de toute compromission avec

les hiérarques de ce milieu et une prudence qui m'a toujours empêché

de me prendre au sérieux par crainte de leur ressembler un jour. Mais j'ai

gagné là, du côté de mes condisciples, quelques solides

amitiés qui durent toujours.

TV.

Le temps qui reste (François Ozon, France, 2005 avec Melvil Poupaud,

Jeanne Moreau, Valeria Bruni Tedeschi, Daniel Duval, Marie Rivière; diffusé

ce mois sur Canal +).

JEUDI.

Courrier.

Je ventile quelques Bulletins Perec (un exemplaire à Françoise Treussard,

des Papous de France Culture, pour l'hommage à Bertrand Jérôme),

envoie des coupures à Y. et des photos à J. Sur le plan réception,

arrivée d'un disque des musiques composées par Michel Magne pour

les films de Jean Yanne, acheté pour le moment d'éternité

que constitue le "Jésus tango" de Ginette Garcin : "Dans

les bras de Jésuuuuuuus..."

TV.

24 heures chrono (24, série américaine de Robert Cochran

& Joel Surnow avec Kiefer Sutherland, Kim Raver, Mary Lynn Rajskub, Gregory

Itzin, Jean Smart; saison 5, épisodes 13 & 14, diffusés ce jour

sur Canal +).

VENDREDI.

Aptonymie

de proximité. On fait, je fais parfois des kilomètres

à la recherche d'hypothétiques aptonymes sans voir ou entendre ceux

qui miaulent et bêlent à nos portes. Ainsi, ce n'est que ce matin

que je découvre ce vétérinaire spinalien :

SAMEDI.

TV. Sur la route de Madison (The

Bridges of Madison County, Clint Eastwood, E.-U., 1995 avec Clint Eastwood,

Meryl Streep; diffusé ce mois sur CinéCinéma Emotion).

Lecture. Dans les bois éternels

(Fred Vargas, Viviane Hamy , 2005, coll. Chemins nocturnes; 448 p., 18 €).

Le commissaire Adamsberg est confronté à une succession de meurtres,

de profanations de sépulture et de massacres de cervidés. Reste

à trouver le lien qui unit ces trois séries d'événements

macabres.

Fred Vargas continue avec un succès éditorial grandissant

son parcours dans le domaine du polar, un parcours qui va à rebours des

lois du genre. Là où l'on voit habituellement le roman policier

comme un miroir des moeurs d'une époque, une sorte de révélateur

social souvent pertinent et efficace, elle se détourne sciemment de la

réalité contemporaine pour lancer son commissaire fétiche

dans des histoires intemporelles qui remettent à l'honneur des peurs ancestrales,

des coutumes oubliées, des fantasmes de toute éternité (ici,

une recette pour conquérir l'immortalité). La géographie

de Fred Vargas est aussi mythique que ses histoires. Sous les vents de Neptune,

son roman précédent, avait pour cadre un Québec de carte

postale plein de clichés et d'idiotismes, la Normandie qui abrite ici une

partie de l'intrigue est tout aussi déréalisée, le Paris

que traverse Adamsberg n'existe que par rapport au personnage. Le même traitement

affecte les personnages qui constituent une brigade policière pleine de

doux rêveurs et d'improbables frelampiers rappelant le monde attachant du

Pennac des débuts. Ces choix séduisent et donnent à ses romans

une touche originale qui explique une partie de son succès. L'autre partie

est due à la qualité des intrigues, au mélange d'intuition

bohème et de rigueur avec lequel les enquêtes sont menées.

On ne sait si ça durera aussi longtemps que les contributions (il y a tout

de même des moments d'essoufflement, des baisses d'intérêt

au milieu du livre) mais pour l'instant, ça marche.

Bon dimanche.

Notules dominicales de culture domestique n°292 - 28 janvier 2007

DIMANCHE.

Poussière. Nous poussons jusqu'à

Remiremont où se tient une foire aux livres d'un genre un peu particulier

dans la mesure où les ouvrages proposés ne sont pas en vente mais

offerts. On peut verser un écot dans une urne si l'on veut, c'est tout.

J'en rapporterai quatre Série Noire cartonnés mais pas le Maigrir

et rester mince de Demis Roussos que je regrette déjà.

LUNDI.

Obituaire. "Je me souviens

de l'Abbé Pierre" (Georges Perec, Je me souviens, Jms n° 370).

TV. Le Maître du jeu (Runaway

Jury, Gary Fleder, E.-U., 2003 avec John Cusack, Gene Hackman, Dustin Hoffman,

Rachel Weisz; diffusé ce mois sur Canal +).

Vie

moderne. Je suis parfois effaré par les archaïsmes qui

parsèment mon existence. Si je devais dresser ici la liste de mes comportements

dépassés, je pourrais commencer ainsi : acheter et lire des journaux

en papier, utiliser des mouchoirs en tissu, porter des maillots de corps (pas

des tee-shirts, des vrais maillots de corps de La Redoute) sous mes chemises

en hiver et des caleçons longs sous mes jeans quand je vais au match, me

raser le dimanche, lire parfois des livres non coupés, acheter des CD -

encore cette semaine, le dernier Dylan, ça fait vingt-cinq ans que j'achète

le dernier Dylan, je l'écoute, je le range et j'attends le prochain, tout

ça pour essayer de retrouver le moment de sidération vécu

lors de la première écoute de Blood On The Tracks, "t'was

in another lifetime, one of toil and blood...", c'est le cas de le dire

- enregistrer et écouter des cassettes, persister à voter pour un

parti dont la gloire est bien ternie et qui ne fait plus peur à personne,

écrire des lettres, noircir des cahiers, fumer des cigarettes, goûter

en rentrant de l'école, regarder des films en noir et blanc, ce n'est qu'une

ébauche, il y a cent autres choses que je continue à faire et qui

décemment ne se font plus à notre époque. Et pourtant. En

l'espace de quelques jours, j'ai changé d'ordinateur, j'ai réussi

à enregistrer une émission de radio sur un CD et ce soir, je crée

une nouvelle adresse internet pour remplacer celle qui disparaîtra avec

mon ancien abonnement le 1er février. Décidément, le doute

n'est pas permis : je suis un homme du XXIe siècle.

MARDI.

Courriel. En plus la nouvelle adresse fonctionne.

Je reçois une demande d'abonnement aux notules.

MERCREDI.

TV. Le Procès Paradine (The

Paradine Case, Alfred Hitchcock, E.-U., 1947 avec Gregory Peck, Ann Todd,

Charles Laughton, Alida Valli; diffusé ce mois sur CinéCinéma

Classic).

Lecture. Les poules

(Dominique Resch, transbordeurs, 2006; 120 p., 13 €), lecture logique

à la suite d'un film d'Hitchcock.

C'était au début du

mois, boulevard Saint-Michel à Paris. Les éventaires devant chez

Gibert. A la montre, au rabais, pas mal de vieux rossignols mais aussi des livres

de moins d'un an, des titres remarqués au cours des dernières rentrées

littéraires, certains chroniqués ici même. On place ce qu'on

a de plus cher - qui, parfois, c'est vrai, ne vaut pas grand-chose - dans un bouquin

et on se retrouve trois mois plus tard dans les bacs à un euro... Pour

un premier roman, ce qu'on a de plus cher, c'est soi même, on déguise

souvent plus ou moins son autobiographie dans son premier roman et c'est une part

de soi, son enfance, ses amours, ses passions qui jaunissent sur le trottoir.

On souhaite un meilleur sort à ce premier texte de Dominique Resch qui

raconte ici son enfance à Bazegney, un village de la plaine vosgienne.

Dieu merci, on échappe aux poncifs de l'enfance rurale, les pots de confiture

dans le buffet, les draps qui sentent la lavande et les doigts tachés d'encre.

A Bazegney, ça sent la vache, la fiente de poule et l'eau de Javel, les

grands-mères ont de vraies rides et ne jouent pas les confidentes pour

prépubères. C'est une grand-mère qui est le personnage central

des Poules, une grand-mère cassée en deux, "un véritable

angle droit. Un vrai. En dur. De la physique. Du concret. De la matière

qu'on touche. Elle marchait comme ça, à quatre-vingt-dix degrés.

Dans cette position inhabituelle pour un humain. Quatre-vingt-dix degrés

pile. Six heures et quart sur la pendule." Une grand-mère à

la hauteur du narrateur qui, myope comme une taupe, vit dans un monde flou, incompréhensible.

Les pages d'ouverture, consacrées à cette vision décalée

du monde et les passages concernant la grand-mère, dont la mort constitue

l'épilogue, forment le meilleur du livre, avec un mélange d'humour

et d'émotion bien dosé. Entre-temps on aura trouvé un peu

plus faible le récit des premiers émois du jeune garçon qui,

bien longtemps après que Ricet Barrier eut chanté "La fille

du catalogue", collectionne les photos des beautés de La Redoute

et de Jours de France, avide de découvrir d'autres poules que celles

qui fientent. Un ensemble un peu inégal mais qui, par son absence de prétention

et une fraîcheur de ton bienvenue, parvient à emporter le morceau

et mérite un autre avenir que celui des bacs à soldes.

Dominique

Resch est notulien.

JEUDI.

TV. Je vous trouve très beau

(Isabelle Mergault, France, 2005 avec Michel Blanc, Medeea Marinescu, Wladimir

Yordanoff; diffusé ce mois sur Canal +).

VENDREDI.

Courrier. Arrivée du n° 27 de la

revue Histoires littéraires. Mes chroniques du n° 26 sont donc disponibles

ici : http://pdidion.free.fr/chroniques/chroniques_2006.htm

SAMEDI.

TV scolaire. Les

Misérables (Robert Hossein, France, 1982 avec Lino Ventura, Jean Carmet,

Michel Bouquet, Evelyne Bouix; DVD L.C.J. Légendes du cinéma français).

Presse. Dans La Liberté de

l'Est du jour, cette relation un brin complaisante d'un événement

local :

Trahi par sa cigarette

"X.,

proviseur du lycée Y, ne rigole pas avec le règlement intérieur.

Les mardis et jeudis étant déclarés "journées

non fumeurs", il se montre intransigeant s'il aperçoit un élève

"rebelle". C'était le cas jeudi. Depuis le bureau d'accueil de

l'établissement, il surprend un lycéen une cigarette à la

bouche. Elle n'était pas allumée mais la sanction est tombée

car tous les signes rappelant l'état de fumeur sont proscrits. "Tu

vas voir le CPE et c'est deux heures de colle", punit le proviseur. L'élève

tente une conciliation, avançant ne pas avoir vu ce passage du règlement

interdisant cette pratique. "Mais tu te prends pour qui ?" tient tête

X, et de stopper toute discussion en cassant la cigarette en deux. L'élève

n'a finalement pas eu le temps de se rendre à l'extérieur du lycée

où, là, la cigarette est tolérée. Quelques mètres

lui ont manqué; il aura tout le temps d'y penser lors de ses deux heures

de colle."

Voilà un homme comme je les aime, droit dans ses

bottes mais ouvert au dialogue, sachant user avec mesure de la parcelle d'autorité

qui lui est consentie. S'il n'est pas trop tard, je vais de ce pas demander à

être muté dans ce lycée. J'ai hâte de travailler sous

la férule de ce héros des temps modernes qui élève

un vulgaire mégot au rang du sabre du capitaine Dreyfus.

TV.

L'Incorrigible (Philippe de Broca, France, 1975 avec Jean-Paul Belmondo,

Julien Guiomar, Geneviève Bujold; diffusé ce mois sur CinéCinéma

Famiz).

Bon dimanche.